2014-07-11 第5歩 本店で御福餅と御福MAC(下)

続きは肝心の御福餅のレポートは持ち帰って開封したところから。

日持ちしないのはわかっていますので、早速いただきます。

購入したのは8個入り740円(税込)。

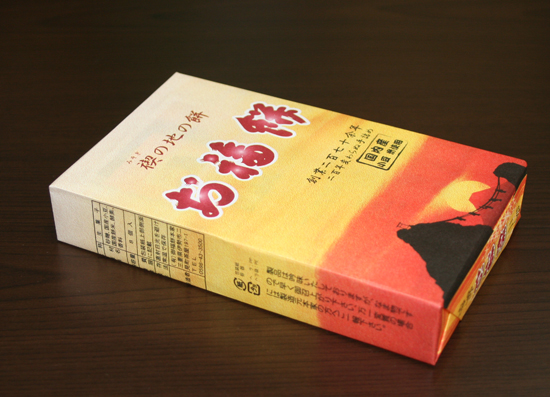

【夫婦岩が描かれた御福餅のパッケージ】

お馴染みのパッケージもさることながら、二見浦がモチーフの一幅もちょっと嬉しい。

昔はどうしてこんなものでおもちを囲い込んでしまうんだろう、と思っていたものですが実は大事なんですよね。

おもちを買って食べる人のための演出であり、心遣いともいえるでしょうか。

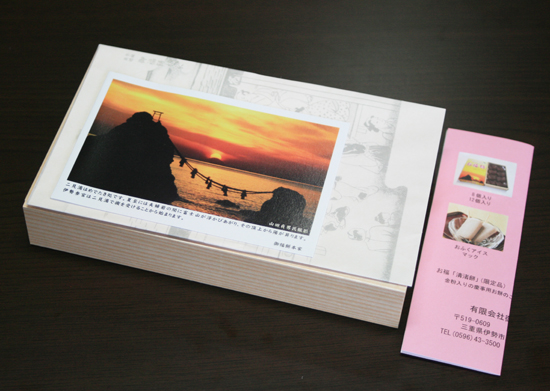

【御福餅の表蓋を開けたところ テーマに即したリーフレットが挟んであります】

まあそんな薀蓄はおいといて、蓋を開ければ御福餅。

代名詞のように謳われる、波を模したヒューマンな曲線の餡がおもちに載っています。

よく比較される赤福と並べてみたことはないけれど、パッと見ても確かに印象が違います。

【御福餅の中蓋を開けたところ 手で仕上げられた波の形や幅が微妙に違います】

おふくマックアイスと同じ印象で、変わりなく外連味(けれんみ)のない餡にひと安心。

御福餅はお茶が要らないおもちです。

流し去ったり趣(おもむき)を変えたりする必要がない、いい具合の甘み。

お腹が空いていればどんどんお腹へ入っていきそうです。

久しぶりの御福餅を味わいつつ、おもちの食べられ方(=食べ方ではなく)の時代に応じた変化を考えました。

なんとなくですが、盛んに食べられるようになった江戸時代からつい最近までは、甘味といいつつもおもちには主食に近い=お腹を満たす役割もあったのかなと思えます。

時代の変遷に伴い、お腹を満たすというよりは洋食でいうところのデザート的な存在におもち(というか和菓子)がなっているのでしょうが、そういった流れとは一線を画したおもちは確実に存在します。

その一つがこの御福餅なのかなと個人的には思えるわけです。

.jpg)

【御福餅本店のショーケース】

強い甘みは空腹感を補う側面がありますが、多くの和菓子はデザートとしての役割を求められつつ、時代に応じた味付けを伴うようになっていったのではないかと。

一番身近な例でいえば、赤福餅。

何十年か前とは比較のしようがないのですが、おそらくは当時とは味が変わっていて現代風の味わいになっているのだと思っています。

比較しようがありませんが、サイズも変わっているのかも。

味を決めて作っているのは現代人なので、その時代に即していくものになっていくのは自然な帰結かもしれませんが・・。

昔ながらの製法やレシピに忠実に沿ってお客さんに提供するのも一つですし、時代や要望に沿ったものを提供するのも一つのやり方。

どちらが正しいとかはなく、そのお店の考え方であり思想であり、もっといえば哲学というか信条的なところを表現しているわけです。

我々はどのおもちも好きです。

単に食いしん坊なだけなだけですが....(^_^;)。